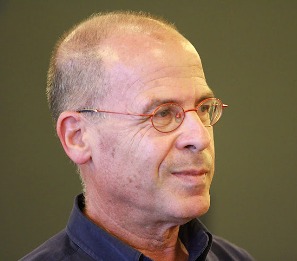

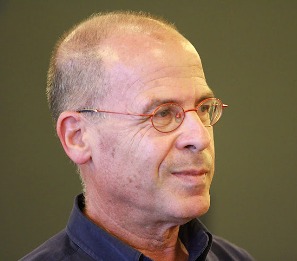

Любимый автор «Букника-младшего» Меир Шалев, этим летом в очередной раз посетивший Россию, рассуждает о непродуктивных евреях, энтомологической премии и о том, какие книжки стоит давать читать детям.

О бабушке и о сказочной Украине

Я родился в 1948 году в семье учителя, очень образованного человека и поэта. Моя мама жила в деревне под названием Нахалал, ее родители репатриировались из Украины. Я рос на границе между городом и деревней, на литературе отца и деревенских рассказах мамы.

Бабушка и дедушка приехали в Израиль из Украины сто лет назад, со Второй алией. Они были очень молоды, ему было 17, а ей 18. Они приехали без семей. Уже в Палестине дедушка был сначала женат на сестре бабушки. Потом она умерла, приехала моя бабушка, и он женился на ней. Да, у нас безумная семья.

В этой семье не было ни великих раввинов, ни еврейских аристократов. Дед рассказывал, что они владели магазинчиком в украинской деревеньке и продавали всякую всячину. Я как-то спросил его, чем же они там торговали, и он ответил: товарами для тела, товарами для души и товарами для того, что между ними. Я спросил, что он имеет в виду, и дед ответил, что товары для тела — это сапоги для крестьян, плуги, топоры; для души — еврейские молитвенники, тфилин и талиты, а между ними — соленая рыба, селедка. Она и для тела, и для души. Каждый раз, когда дед был в отчаянии, грустил или чувствовал себя слабым, он ел эту селедку и набирался сил. Он рассказывал мне, что на Украине они были настолько бедны, что когда пили чай, то делили один кубик сахара на всех. Я думал, они разбивали этот кусок сахара на мелкие осколки. Но все было иначе. Они подвешивали его над круглым столом, а потом сидели, пили чай и смотрели на него.

Это был первый урок литературного творчества, который я получил, когда был совсем маленьким. Когда ты смотришь на кусок сахара и чувствуешь сладость во рту, литературная метафора сильнее того, что она описывает. Это не сладость, не физическая сладость, это идея сладости. Моя бабушка не очень вникала в метафоры, но тоже рассказывала мне интересные истории о том, например, что такое украинская зима. Она мне описывала и снег, и лед, и как делают на зиму заготовки в чулане. Она говорила все это, а на улице было плюс 37. И я думал, что она рассказывает мне про какую-то сказочную страну, которой вообще не существует на свете. Все представления об этой стране пришли ко мне не из великой литературы, которую я читал, а из рассказов моей бабушки.

Ее звали Тоня, Тоня Бен-Барак. Десять лет назад я впервые приехал в Москву, и мне задали вопрос: как на меня повлияла русская литература? И я сказал, что на меня повлияли четыре великих русских рассказчика: Гоголь, Булгаков, Набоков и Тоня Бен-Барак, с которой вы не знакомы.

Об отце, деревенской маскулинности и переводе Библии на иврит

Мой отец не был деревенским жителем, он был иерусалимцем, и в общем-то поэтому семья моей мамы его не очень ценила. В деревне всех прибывших из города называли «городскими», или по-русски говорили «буржуй». Отец был учителем и поэтом, соответственно, непродуктивным евреем. Мамина семья хотела, чтобы их дочь вышла замуж за нормального еврейского крестьянина, который умеет доить корову и запрягать лошадь.

Через несколько лет после моего рождения выяснилось, что мне нужны очки. И это была месть отца маминой семье, потому что очки — это от него, он тоже был близорук. Крестьяне в деревне Нахалал не хотели внуков-очкариков, они хотели внуков высоких, широкоплечих и остроглазых. В Нахалале 1950-х годов прийти в школу в очках было все равно что принести табличку с надписью: «Идеи сионизма провалились». Когда мы переехали из деревни в город моего отца, Иерусалим, отец сказал: «Все будет в порядке, потому что в Иерусалиме все такие же слепые».

Он учил нас с сестрой Танаху. Наша семья светская, и я светский человек, но мы изучали Танах очень серьезно. Мы учили все эти истории в тех местах, где они происходили. Историю Давида и Голиафа — в долине Эла, историю царя Саула — на горе Гильбоа. Папа показывал: вот здесь стоял Давид, здесь — Голиаф. Заранее договаривался с каким-нибудь парнем, который умел пользоваться пращой, и тот крутил эту пращу у себя над головой. Это может показаться слишком простым или наигранным, но на детей это производило огромное впечатление.

Во время Второй мировой войны отец служил в британской армии. Он сопровождал караваны с оружием, которые шли из Хайфы в Александрию. Эта поездка занимала примерно неделю. Машину вел британский шофер, а рядом с ним сидел мой отец с ружьем. Шофер был англичанином и христианином, регулярно ходил в церковь. И вот в одну из таких поездок он заговорил с отцом о Библии. И был поражен его познаниями. В конце поездки шофер обнял моего отца и сказал ему: «Я не мог себе даже представить, что Библию и на иврит перевели».

Отец учил нас не только Танаху, но и литературе. Он приносил нам книги, которые мы должны были прочесть. Он никогда не говорил: эту книжку не читай, ты еще маленький, это еще не для тебя. Он говорил: не читай эту книгу, она плохо написана. Когда мне было 14 лет, отец принес набоковскую «Лолиту». Как раз тогда ее впервые перевели на иврит. Я спросил, уверен ли он, что дает мне правильную книгу. Потому что я знал, что в Америке «Лолита» запрещена. Он сказал: «Прочти эту книгу, ты откроешь в ней такую элегантность стиля, которую ты еще никогда прежде не видел». Я прочел «Лолиту» в 14, я тогда не многое понял, но открыл для себя всю красоту набоковского стиля. А «Любовника леди Чаттерлей» я прочитал в 11 лет. Родители мне разрешили.

О «Мертвых душах», нимфах и воображении

Когда мне было 15 лет, отец принес еще одну книгу. Это были «Мертвые души» Гоголя в переводе на иврит. Он не сказал мне, что книга заканчивается на середине, что Гоголь сжег вторую часть. И когда я закончил читать первый том и понял, что история не заканчивается, а продолжения не будет, я почувствовал себя обманутым. Я полюбил эту книгу и люблю ее и по сей день, совершенно особенной любовью. И я могу цитировать Гоголя целыми предложениями, но на иврите.

Гоголь обращается к своему читателю и разговаривает с ним. Например, на стене висит картина, на которой изображена греческая нимфа, с грудями такой огромной величины, «каких читатель, верно, никогда не видывал». Есть еще один писатель, который обращается напрямую к своему читателю, и его книгу я читал примерно в то же время, что и Гоголя. Я имею в виду Генри Филдинга и его «Историю Тома Джонса, найденыша». Одна из глав там называется «Битва, воспетая музой в гомеровском стиле, которую может оценить лишь читатель, воспитанный на классиках». Автор как бы говорит нам: вы, дорогой читатель, конечно, незнакомы с греческой классикой и поэтому можете совершенно спокойно проскочить всю главу и не читать ее — в любом случае ведь ничего не поймете. Я тогда подумал, что это может быть ужасно обидно читателю, и подход Гоголя показался мне более приятным. Я много думал об этом. И я понял, что если я что-нибудь не пойму у Филдинга, я могу подучить греческую классику, и тогда я смогу прочесть эту главу и все в ней постичь, но с Гоголем ситуация сложнее. Откуда Гоголь может знать, видел или не видел почтенный читатель груди такой огромной величины, как у греческой нимфы? Может быть, и видел. Но, в сущности, Гоголь говорит следующее: ты не видел такой огромной груди, потому что я ее выдумал. У тебя, дорогой читатель, нет ни малейшего шанса увидеть именно эту нимфу, ведь я ее сам придумал. И это мне кажется очень важной писательской декларацией. Гоголь описывает этот дом, эту гостиницу, он открывает дверь и говорит читателю: войди.

О любви к зоологии и языке боли

Я начал писать относительно поздно. Свою первую книгу «Русский роман» я написал в 40 лет. До этого я написал две детские книжки и книгу о Танахе. В детстве и юности я не думал, что стану писателем. Я всегда хотел быть зоологом, я и сейчас хочу быть зоологом, и я точно им буду. Две мои книги получили зоологические призы. «Русский роман» получил награду, которой нет больше ни у одного писателя. Я был награжден призом израильского энтомологического общества за то, что очень подробно описал насекомых, живущих в полях. А роман «Голубь и мальчик» был отмечен премией зоологического факультета Тель-Авивского университета за детальный рассказ о странствиях перелетных птиц.

Почему я начал писать? Потому что я 15 лет работал на радио и телевидении. У меня была своя программа, я беседовал с гостями, но удовольствие от этой работы постепенно исчезало. Я чувствовал, что работа на телевидении плохо влияет на мои мозги, мне нужно было что-то более осмысленное, чем эти интервью. Было ощущение, что многие из тех, с кем я разговаривал, не были бы мне интересны в других обстоятельствах. Я хотел поменять профессию. Начал писать я буквально случайно. Я дал себе год на то, чтобы попробовать, и за этот год написал примерно половину «Русского романа». И когда я понял, что могу его закончить, я дал себе еще два года, и с того времени я писатель.

Я очень интересовался тем, как говорят люди, у которых хронические боли. Ни в одном языке нет специальных слов, описывающих боль. Невозможно описать цвет, вес и размер боли. Поэтому люди вынуждены говорить: это как молоток, который стучит в моей голове, это как будто тебя колют иголкой. То есть боль можно описать только через сравнения и метафоры. Я пошел в клинику боли в больнице «Адасса» в Иерусалиме и попросил разрешения послушать, что и как говорят больные. Все соглашались, потому что люди с хроническими болями ужасно радуются, когда кто-то готов про это слушать. Я сидел с тетрадкой и записывал сотни метафорических описаний боли. Все они хранятся у меня дома. Через неделю мне позвонил врач, который организовывал эти беседы. Он спросил, помню ли я больного с сильной болью в плече. Оказалось, что во время последнего обхода больной был очень раздражен и спросил: «А где доктор Шалев, который был здесь в прошлый раз? Он помог мне намного больше!»

А другой больной сказал мне тогда, что боль у него в колене — как белый дым. И это было самое интересное описание боли, которое я слышал. Что бы оно ни значило.

О том, что делать, когда не пишется, и о детских книгах

У братьев моей мамы я научился работать ежедневно в одни и те же часы. Они вставали рано утром и поднимали меня доить коров. И теперь я встаю в 4:30 и работаю до полудня. Потом я отдыхаю, сплю часа полтора и днем работаю еще два часа, а если вдруг не пишется, то делаю вот что: если я чувствую, что мне тяжело писать, я откладываю текст и занимаюсь редактурой предыдущих текстов, а если чувствую серьезный блок, то пишу детскую книжку — это меня успокаивает, создает хорошее настроение.

Моя первая детская книга, «Михаэль и иерусалимский монстр», вышла в 1982 году. А лучшая, мне кажется, — «Как неандертальцы обнаружили турецкий кебаб?» Мне хотелось бы ее перевести на русский. Она написана для детей, но и взрослым тоже будет интересно. Несколько месяцев назад, кстати, у меня вышла новая детская книжка. Это история о моей кошке.

Моим собственным детям очень нравились мои детские книги, а романы они читать поначалу опасались. Боялись, что взрослые книжки окажутся хуже, чем детские. Но в конце концов им и романы понравились. Сейчас дочь читает мои сценарии перед публикацией. Она графический дизайнер, а сын изучает китайскую медицину в университете.

О политике, садоводстве и об излишней историчности Иерусалима

Как писатель я не пишу о политике, я хочу, чтобы в моих книгах не было пропаганды. Но у меня есть еженедельная колонка в газете «Йедиот ахронот». И там я могу высказать свою точку зрения на происходящее. Я свободен в выборе темы — иногда это политика, иногда социальные вопросы, иногда я пишу о прочитанной книге или о своем саде.

Я выращиваю цветы в родной деревне, на севере страны. У меня по-прежнему есть квартира в Иерусалиме, но в основном я живу за городом. Мне там очень нравится, нравится тишина. Там хорошо пишется. Иерусалим стал очень религиозным, даже фанатичным, в воздухе чувствуется напряжение, а я светский человек. Этот город связан с прошлым, с великими историческими фигурами, царями, пророками, но мы живем в Иерусалиме сегодня, и мы хотим жить обычной жизнью. Вы знаете Иегуду Амихая? Это, возможно, один из самых сильных израильских поэтов современности, он умер 10 лет назад. У него есть очень красивое стихотворение о самом себе. В нем он рассказывает, как возвращается с рынка с сумкой овощей и гид, указывая на него туристам, говорит: «Видите этого человека с сумкой? Он стоит под каменной аркой римского периода». Амихай же мечтает о том, чтобы гид увидел у этих прекрасных развалин человека. Он только что сходил на рынок, а сейчас идет домой, чтобы приготовить завтрак жене. В этом — напряжение между двумя полюсами иерусалимской жизни: между жизнью обычных людей и историей города. Мой отец жил в Иерусалиме, он написал о нем много стихов. Он очень любил этот город. Мой отец не был религиозным человеком, он был израильтянином, который придерживался правых взглядов. У меня другие воззрения, но я уважал его мнение, хотя мы и спорили.

О значении современных ивритских писателей и о переводах

Только время покажет, станем ли мы классиками. Я знаю, что сейчас читателям нравятся наши книги, нас много читают в Израиле, но мне сложно сказать, что будет через сто лет. Кроме того, это зависит от языка иврит: возможно, наш язык будет сложен для наших потомков, иврит ведь очень быстро меняется.

Мои книги переведены почти на 30 языков, но контролировать я могу только переводы на английский. Что касается перевода на русский, я получаю такое количество комплиментов и положительных отзывов о моих переводчиках — это что-то исключительное. Я вчера написал им письмо — Рафаилу Нудельману и Алле Фурман — и упомянул, что куда бы в России я ни приехал, я слышу об их труде очень теплые слова.

Из каждого перевода моих книг я обязательно слушаю один лист, несмотря на то, что ничего не понимаю. Мне очень важно слышать музыку рассказа — и на иврите, и на других языках.

Беседовала Анна Ликальтер