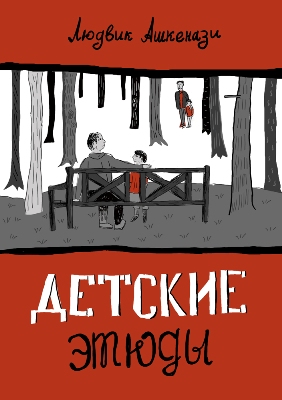

Людвик Ашкенази (1921-1986) родился в Чехословакии, учился в польском Львове,

советскими властями был вывезен в Казахстан, воевал в Чехословацком корпусе, вернулся на родину, а потом уехал в Западную Германию, где и прожил до конца своих дней. Его книги издавались по-русски в 60-х годах ХХ века. И хотя они выходили небольшими тиражами, их успели полюбить дети и взрослые в Советском Союзе. А потом Ашкенази печатать у нас перестали, потому что он стал врагом — уехал жить из страны социализма на Запад. Это ведь только теперь можно ездить и жить, где вздумается. Раньше было не так. И вот через много лет его книги решили переиздать. «Детские этюды» — это истории про маленького мальчика, чем-то напоминающие рассказы В. Драгунского. Но в них всё немножко по-другому, наверное, потому, что и мальчик, и папа живут совсем в другой стране. Перед тем как мальчик появился на свет, его папа сделал маленького человечка, почти что Голема, ведь он так хотел иметь ребенка.

ОДНА ИЗ «ПЯТИ МАЛЕНЬКИХ ПРЕЛЮДИЙ»

Как я тебя увидел

Когда мы с тобой проходили вчера мимо того некрасивого, неоштукатуренного дома из красного кирпича, из него вышла медицинская сестра, совсем обыкновенная, в белом халате и голубом чепце. Она остановилась перед нами, словно мы были старые, добрые знакомые, которых приветствуют одним лишь взглядом. Она тебя легонько обняла и сказала:

— А я было и не узнала тебя!

А ты спросил:

— Откуда вы меня знаете?

Сестра засмеялась и пошла дальше; сёстры ведь всегда торопятся. Поэтому сегодня я хочу рассказать тебе, что в этом красном доме из неоштукатуренного кирпича родятся дети. Надо бы выкрасить его в белый цвет — в честь и во славу людей. И на крыше надо бы держать два флага — розовый и голубой — и, как только кто-нибудь родится, поднимать флаг, чтобы весь город знал, что сейчас родился человек — мальчик или девочка.

Здесь-то я в первый раз тебя и увидел.

Сначала я ждал дома звонка. То и дело выглядывал в окна, будто кто-то должен приехать. Но никто не приезжал, и только вдали трезвонил трамвай, а один раз вспыхнула неслышная трамвайная молния. В её металлическом блеске я видел, как люди выходят из вагонов. Все шли быстро, и мне казалось, что они спешат ко мне.

И тут зазвонил телефон.

Звонила сестра в голубом чепце — та самая, которую мы встретили вчера, — и сказала, что родился ты и уже сосёшь молоко. У тебя ещё не было имени, а ты, дружище, уже кричал.

Это я не в упрёк тебе говорю, просто отмечаю порядка ради, чтобы ничего не упустить.

— Идите в кино, — сказала сестра, потому что угадала беспокойство в моём голосе.

Но я остался дома. Заглянул ко мне сосед, некто Ворел, обойщик и старый холостяк, прославившийся в доме тем, что сочинил марш «Хоровод карликов». Один раз марш передавали по радио, и с той поры Ворел очень возгордился и стал носить чёрную широкополую шляпу.

— Извините, — сказал он, — нет ли у вас перца? Я делаю огуречный салат, огурцы есть, а перца нет.

И я предложил ему: пусть несёт сюда свой огуречный салат, и мы вместе отпразднуем твоё рождение. Ворел обрадовался и говорит:

— Хороший вы человек, сейчас я только сбегаю куплю студня!

Он вернулся в нарядном сером галстуке. Так мы с Ворелом трезво отметили твоё появление на свет, и я подарил ему того куклёнка, потому что Ворел старый холостяк и никого у него нет.

— Идея! — сказал он. — В ближайшие дни я напишу интермеццо «Кукла». Вы знаете моё сочинение «Хоровод карликов»?

По-моему, он всё-таки бросил композиторскую деятельность, но с Человечком он очень подружился. Человечек сидел на ночной тумбочке в своей белой рубашечке и таращил на Ворела преданные глаза из кнопок. А Ворел сделал ему маленькую кушетку, потому что был обойщиком.

На следующее утро я пошёл в родильный дом. Купил по дороге румынские сливы и тюльпан.

Когда мама увидела меня, она притворилась равнодушной.

— О, ты пришёл, — сказала она, — пришёл всё-таки…

Как будто она думала, что я уж никогда не приду. Она строго оглядела меня: приличный ли у меня вид и похож ли я на отца.

— Возьми меня за руку, — сказала она, — здесь так делают все мужья. Здесь надо брать за руку.

— Вот румынские сливы, — сказал я неуверенно. — А куклёнка я подарил мебельщику…

Она надкусила сливу и вдруг уронила слезинку — такую незаметную, женскую, самую обыкновенную слёзку, которую порой и не замечают.

— Это от слив, — сказала она растроганно, — они такие сладкие.

И держала меня за руку, как это здесь принято. Но вдруг она переменилась. Лицо её вытянулось, а рот раскрылся, как у тебя, когда ты слушаешь сказку. В глазах промелькнуло что-то необычное, под тонкой белой кожей вспыхнул румянец, совсем лёгкий, даже не розовый.

— Слушай! — сказала она. — Это он!

— Кто? — спросил я удивлённо.

— Он… кричит…

Кричало добрых девять младенцев. А может, только восемь.

— Ты его узнаёшь?

— Да, — ответила она, — я его узнаю.

Потом ты приехал на белой тележке. Вас на ней было пятеро, и это были твои первые товарищи. Все вы были красные, только девочка казалась чуть-чуть лиловатой.

Встретитесь ли вы когда-нибудь в жизни, друзья? Все вы были похожи один на другого, и у всех у вас сердце было там, где следует. Тогда вы умещались впятером на маленькой белой тележке, — завтра, быть может, вам тесной покажется планета.

А у той девочки будут светлые волосы и загорелая шелковистая кожа, и ей очень пойдёт летнее платье с юбкой колоколом, если только к тому времени не изменится мода.

Мамы разобрали детей, а наша сказала:

— Посмотри, какие у него пальцы, как у человека, только маленькие. И глаза как у человека, и ресницы, и морщинки…

Потом она съела ещё одну румынскую сливу и сказала:

— Ну, пора, уходи!

ИЗ «ДЕТСКИХ ЭТЮДОВ»

Как кататься на коньках

В один прекрасный день набираешься духу и встаёшь на коньки.

Мы купили привинчивающиеся коньки и отправились на каток.

Человечек весь порозовел от надежды — он ведь тоже хочет стать фигуристом!

Сначала мы долго смотрели на ледяное поле: пёстрый круговорот, из которого взор выхватит то короткую чёрную юбочку и белоснежные ботинки, то шапочку с длинной кистью, то норвежский свитер с оленями, то горящие щёки или серебряный блеск коньков…

Опыт у Человечка уже был, и он смело сошёл на лёд. С победоносным видом он несколько раз объехал круг, посматривая на меня с некоторым презрением: стою я так печально за барьером и на мне — самые обыкновенные длинные брюки и какое-то там зимнее пальто.

Он же сначала был как ветер, — правда, тихий такой, слабенький ветерок.

Потом он устал, сел на скамью и говорит:

— Очень уж круг большой… И у меня уже болят ноги… Я буду теперь отъезжать немного и сразу возвращаться, чтоб посидеть. Покатаюсь немножко и вернусь… Потом ещё немножко и опять вернусь.

— Пожалуйста, — говорю я, — как угодно. Я в конькобежном деле не разбираюсь.

А сам задумчивым взглядом всё слежу за одной конькобежкой в огненном свитере.

Человечек начал действовать по новому методу: сначала он катился по течению, а когда ножки у него заболели, повернулся — и, разумеется, поехал против течения. Тут же на него налетела фигуристка в короткой чёрной юбочке и белых ботинках. Бац!

Едва он поднялся и начал стряхивать со штанишек ледяную пыль, как промчался конькобежец в шапочке с длинной кистью, и наш герой снова был сбит с ног.

Так повторилось несколько раз — мне даже жалко его стало.

Наконец он добрался до скамьи и говорит:

— Ты посмотри, папа: я просто катаюсь, а они на меня налетают.

— Постой, — говорю, — ведь это ты налетаешь на них.

— Я? Но ведь я маленький! Как же…

Он был прав.

— Да, — говорю я, — ты маленький, но ты идёшь против течения. Посмотри, как быстро они носятся… Попадёшься такому на дороге — и конец.

— Да не могу я весь круг объехать, — говорит он, сдерживая слёзы. — Мне надо отдыхать на скамеечке. А ты говоришь, я на них налетаю. Это они налетают на меня!

— Так-то оно так, — говорю я в отчаянии, — но ведь ты… ты идёшь против течения…

И я долго думал, как же ему это объяснить. Потому что и в самом деле — кто на кого налетает? И как же, скажите на милость, надо кататься на коньках?

Разговор о смерти

Мы гуляли вдвоём в Страшницах. Неподалёку от крематория стояла похоронная машина. В ней стоял гроб.

— Папа, — спросил Человечек, — это автофургон, правда?

— Да, — ответил я, — автофургон.

— А что он развозит?

— Покойников, — отвечаю.

— А что такое покойники?

— Мёртвые, — сказал я.

— То есть когда человек умирает?

— Да, сынок.

Он опечалился. Долго смотрел на погребальную машину, потом говорит:

— Папа, а где он лежит?

— Кто где лежит?

— Ну, покойник, — прошептал он.

— В кузове, — сказал я.

— В самом кузове?

Машина стояла чёрная, мрачная. Человечек ощутил страх перед смертью. Он посмотрел на меня очень испуганно и спросил:

— И каждый должен умереть?

— Каждый, — сказал я, — каждый, сыночек. Таков удел человека.

— Но ты умрёшь раньше, чем я? — спросил он с надеждой в голосе.

Я его утешил, сказав «да».

— Ну, пошли, — сказал я потом. — Свернём налево, там есть лужайка, а на ней растут ромашки и маргаритки.

— Папа, маргаритки тоже умирают?

— Или знаешь что, давай купим мороженое. Да не смотри ты на этот автомобиль…

Но он всё смотрел и смотрел и уже в полном отчаянии спросил:

— А покойнику обязательно лежать в кузове?

— Обязательно, — ответил я. — Какое ты хочешь мороженое? Сливочное?

Он всё стоял и смотрел: он едва не плакал.

— Папа, — проговорил он наконец, — а можно мне, когда я умру, сесть рядом с шофёром?

— Можно, — говорю я, — конечно, можно. Только разговаривать с ним нельзя, это запрещено правилами уличного движения.

Он обещал молчать. И он очень обрадовался, даже подпрыгнул.

— Пойдём, — сказал он, — нарвём ромашек, сделаем букет. Пока мы живы. А может, и кузнечика поймаем.

С тех пор он не боится смерти.

Я тоже не боюсь.

Раз нам разрешат сидеть рядом с шофёром…

Букет мы нарвали большой и красивый. Из ромашек, маргариток и одного лилового колокольчика.

А мороженое мы ели клубничное.

Мы чудесно провели время.